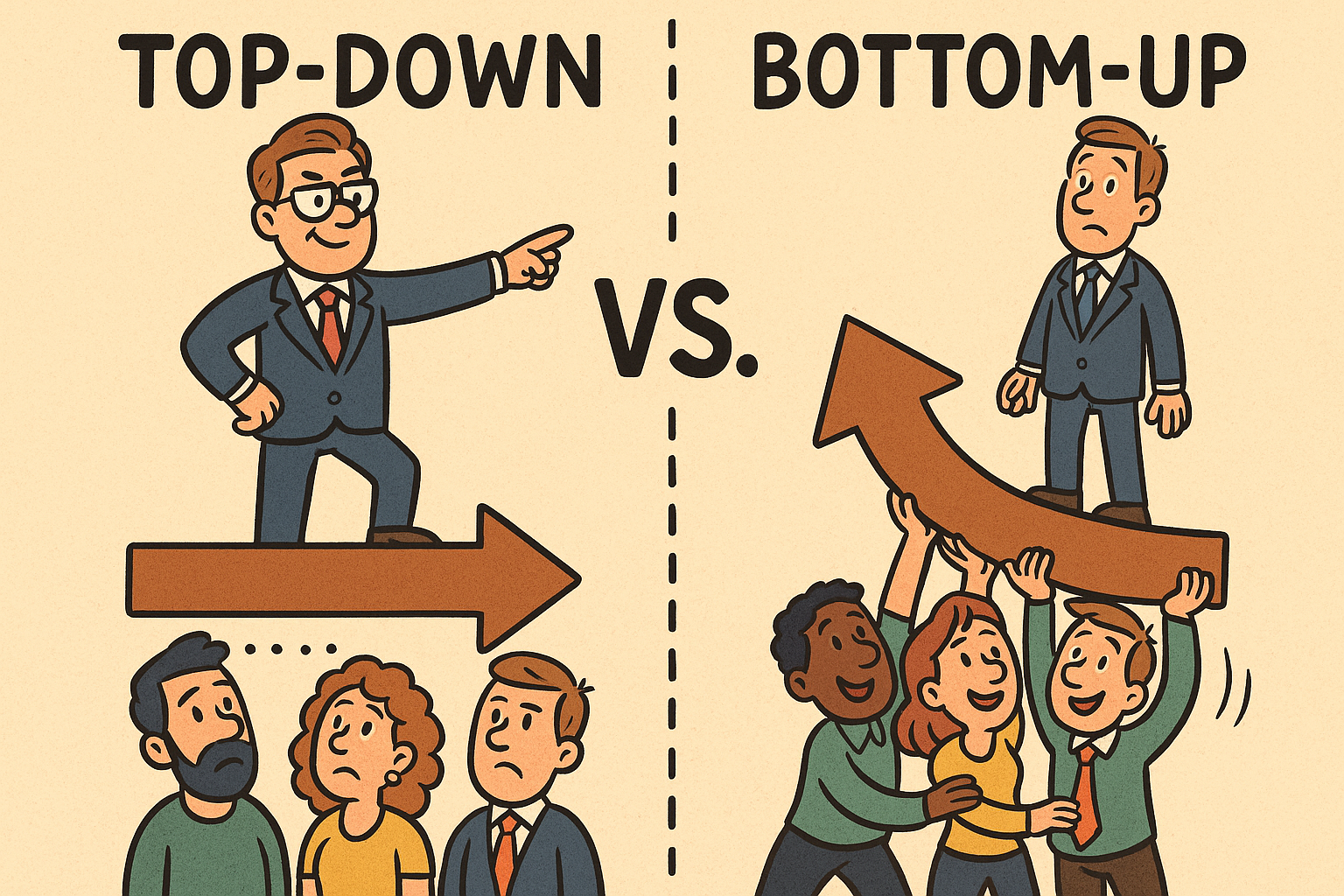

Wer Prozesse im Unternehmen steuert, kennt die Gretchenfrage: Von oben herab durchregieren oder lieber auf das Wissen der Basis setzen? Anders gesagt: Top-down oder Bottom-up im Prozessmanagement – welcher Ansatz bringt nachhaltige Verbesserungen, echte Akzeptanz und messbare Effizienz?

Die Wahl der Herangehensweise ist mehr als reine Methodik. Sie beeinflusst, wie strategisch ein Unternehmen denkt, wie engagiert Mitarbeitende mitziehen – und ob Veränderung gelingt oder versandet. In Zeiten von Fachkräftemangel, Digitalisierung und Wettbewerbsdruck ist das kein Randthema, sondern Chefsache. Und Teamsache. Und am besten beides.

Doch bevor wir tiefer einsteigen, ein kurzer Überblick zur Begriffsklärung:

- Top-down bedeutet, dass die Führungsebene Prozesse zentral definiert und steuert. Die strategischen Vorgaben werden entlang der Organisationsstruktur nach unten weitergegeben.

- Bottom-up hingegen setzt auf Initiativen aus der operativen Ebene. Mitarbeitende bringen Vorschläge ein, treiben Optimierungen an und tragen Veränderungen von unten nach oben.

Beide Ansätze sind legitim – aber selten pauschal richtig oder falsch. Entscheidend ist, wann und wie man sie einsetzt.

Top-down oder Bottom-up – wer hat die Nase vorn?

Top-down funktioniert besonders gut, wenn schnelle Entscheidungen gefragt sind, klare Standards gesetzt werden müssen oder externe Anforderungen eine einheitliche Vorgehensweise erzwingen. Typische Szenarien sind:

- Strategische Neuausrichtungen

- Reorganisationen oder M&A-Prozesse

- Einhaltung regulatorischer Vorgaben

- Einführung konzernweiter Prozessportale oder ERP-Systeme

Bottom-up hingegen entfaltet seine Stärke, wenn es um kontinuierliche Verbesserung, Innovationsförderung und die Einbindung von Erfahrungswissen geht. Hier punktet der Ansatz mit Praxisnähe und Akzeptanz – vor allem bei Themen wie:

- Optimierung bestehender Abläufe

- KVP-Programme (kontinuierlicher Verbesserungsprozess)

- Ideenmanagement und agile Transformation

- Prozessverbesserung in fachbereichsnahen Themen

Eine Gegenüberstellung zeigt die grundlegenden Unterschiede:

Top-down:

- Strategisch orientiert

- Einheitliche Steuerung

- Hohe Umsetzungsgeschwindigkeit

- Risiko der mangelnden Akzeptanz

Bottom-up:

- Operativ fundiert

- Beteiligung und Engagement

- Innovationsfördernd

- Gefahr fehlender strategischer Ausrichtung

Warum das Entweder-oder oft der falsche Weg ist

Die Realität zeigt: Reine Ansätze sind selten nachhaltig erfolgreich. Zu viel Top-down kann zu Widerstand führen. Zu viel Bottom-up kann sich in gut gemeinten, aber nicht priorisierten Ideen verlieren. Deshalb setzen viele Unternehmen heute auf ein hybrides Prozessmanagement – eine Kombination beider Denk- und Vorgehensweisen.

Dabei gilt:

- Die Führung gibt den strategischen Rahmen und definiert Ziele.

- Fachbereiche und Teams gestalten Prozesse operativ mit.

- Rückkopplungsschleifen und Governance-Modelle sichern Qualität und Ausrichtung.

- Rollen wie „Process Owner“ schaffen Klarheit und Verantwortung.

Das Ergebnis: Strategische Konsistenz trifft auf operative Relevanz – und alle Beteiligten ziehen (endlich) an einem Strang.

Herausforderungen? Ja – aber lösbar!

Natürlich ist auch ein hybrider Ansatz kein Selbstläufer. Beide Modelle bringen spezifische Herausforderungen mit sich.

Top-down bringt mit sich:

- Potenzial für Widerstand in Fachbereichen

- Geringe Identifikation der Mitarbeitenden

- Risiko von „Umsetzungsgehorsam“ statt echter Transformation

Bottom-up führt häufig zu:

- Ideenüberflutung ohne Priorisierung

- Mangelnde Transparenz über laufende Initiativen

- Fehlende Verankerung in der Unternehmensstrategie

Doch diese Stolpersteine lassen sich umgehen – mit gezielter Kommunikation, klaren Rollen und einer strukturierten Prozessgovernance. Was hilft:

- Transparente Entscheidungswege

- Beteiligungsschleifen mit echten Mitgestaltungsmöglichkeiten

- Klare Rollenprofile (z. B. Process Owner, Process Designer)

- Agilitätsprinzipien wie Feedback, Iteration und kontinuierliches Lernen

Zwei Praxisbeispiele aus dem echten Leben

- Top-down in der Praxis: Ein Industriekonzern führte auf Vorstandsebene ein zentrales Prozessportal ein. Klare Modellierungsrichtlinien, Verantwortlichkeiten und ein verbindliches Governance-Modell sicherten die Umsetzung. Durch frühzeitige Kommunikation, gezielte Schulungen und Pilotbereiche konnte die Akzeptanz trotz zentraler Steuerung deutlich erhöht werden.

- Bottom-up mit Wirkung: In einem Versicherungsunternehmen wurde ein Serviceprozess durch eine Bottom-up-Initiative verbessert. Ein interdisziplinäres Team analysierte Engpässe, entwickelte neue Abläufe und testete sie im laufenden Betrieb. Ergebnis: Kürzere Durchlaufzeiten, zufriedene Mitarbeitende – und ein Pilot für weitere Bottom-up-Projekte.

Beide Beispiele zeigen: Der Schlüssel liegt nicht in der Methode, sondern in der Anwendung – angepasst an Ziel, Kultur und Reifegrad des Unternehmens.

Fazit: Der richtige Ansatz ist oft ein Mix

Top-down oder Bottom-up im Prozessmanagement? Die Antwort lautet: Kontextabhängig – und gerne beides.

Setzen Sie auf:

- Strategische Steuerung, wo notwendig.

- Partizipative Gestaltung, wo möglich.

- Klare Kommunikation und Governance immer.

Denn nachhaltiges Prozessmanagement braucht Klarheit, Beteiligung und einen strukturierten Rahmen. So entstehen Prozesse, die nicht nur gemanagt, sondern wirklich gelebt werden.

Schreibe einen Kommentar